企業の成長をけん引する新規事業やグローバル展開。その中核を担う「イノベーション人材」の育成が、多くの企業で喫緊の課題となっています。しかし、従来の座学型研修やOJTを重ねても、実際に変化に挑み、価値を創出できる人材に育つケースは限られています。

その背景にあるのは、「正解のない課題」に対峙する経験の欠如です。今、注目されているのは、“本番環境”での実践を通じて、思考の枠を揺さぶり、内面からの変容を引き出すアプローチを用いた研修プログラム。

本記事では、企業の人事・人材開発担当者に向けて、「イノベーション人材育成プログラム」の本質と、その設計思想、実際に現場で起こった変化、そして導入を成功に導くためのポイントを解説します。表面的なスキル研修では到達できない、“自ら動き、問い、共創する力”をどう育てるのか──その答えを実践から探ります。

「そもそも、イノベーション人材とは何か」についてはこちらの記事をご覧ください。

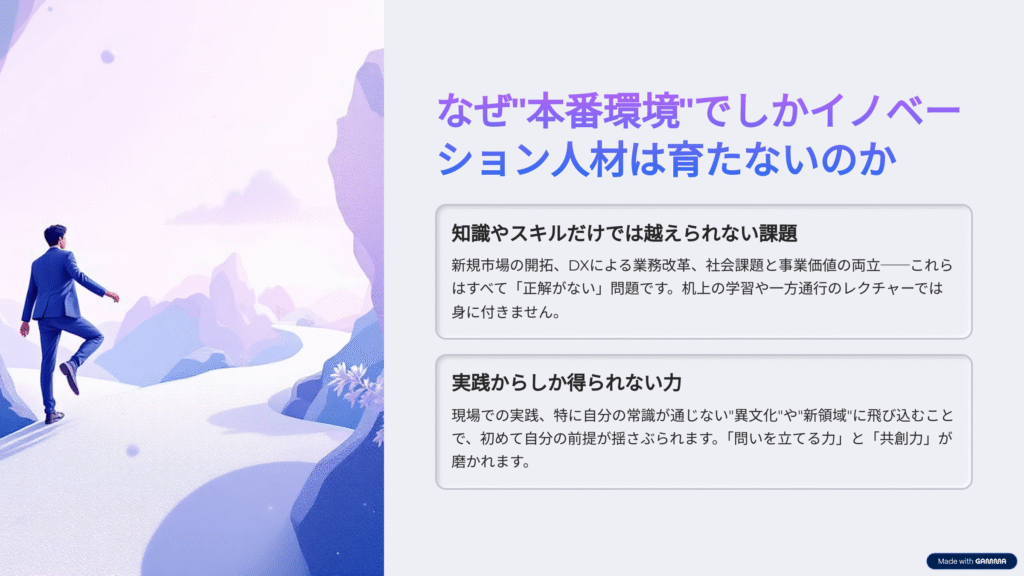

なぜ“本番環境”でしかイノベーション人材は育たないのか

企業内研修やオンライン学習が充実する中でも、イノベーション人材の育成には限界を感じている──そんな声を多くの人事担当者から耳にします。共通しているのは、「頭では理解していても、実行できるレベルには到達していない」というジレンマです。その原因は、実践の欠如にあります。

知識やスキルだけでは越えられない“正解のない課題”

現代のビジネス環境では、前例のない事態に直面することが日常です。新規市場の開拓、DXによる業務改革、社会課題と事業価値の両立──これらはすべて「正解がない」問題です。

このような課題に取り組むには、問題そのものを定義する力や、仮説を立てて行動しながら修正する柔軟性が求められます。これは、机上の学習や一方通行のレクチャーでは身に付きません。

実践からしか得られない「問いを立てる力」と「共創力」

現場での実践、特に自分の常識が通じない“異文化”や“新領域”に飛び込むことで、初めて自分の前提が揺さぶられます。これにより、なぜその行動を取るのか、どうすれば相手と協働できるのかという「自ら問いを立てる」習慣が生まれます。

さらに、異なる価値観を持つ他者と対話し、共通の目的に向けて協働する「共創力」も、実践の中で鍛えられる能力です。これらは、イノベーションを起こす上で不可欠な素養であり、“本番環境”でしか磨かれないものです。

従来型研修との決定的な違い──内面変容を生む仕掛けとは

イノベーション人材育成プログラムにおいて、単なるスキル習得では真の成果にはつながりません。鍵となるのは、参加者の“価値観の変容”です。つまり、ビジネスに対する見方や判断基準そのものが変わる深い学び──これを引き出すためには、従来型の社内研修では得られない、リアルな実践機会が必要です。

計画された学び vs 予測不能な現場

多くの企業が導入している集合研修やOJTは、あらかじめ設計されたプログラムに基づいて進行されます。そのため、参加者は“想定内の範囲”で動くことになり、思考も行動もある程度型にはまったものになりがちです。

一方で、実際のスタートアップや海外の現場で行う実践型イノベーション人材育成では、予定通りに物事が進むことはほとんどありません。言語、文化、商習慣の違いに翻弄されながら、自ら考え、試し、調整することが求められます。このような予測不能な状況こそが、人の本質的な変化を促すトリガーとなります。

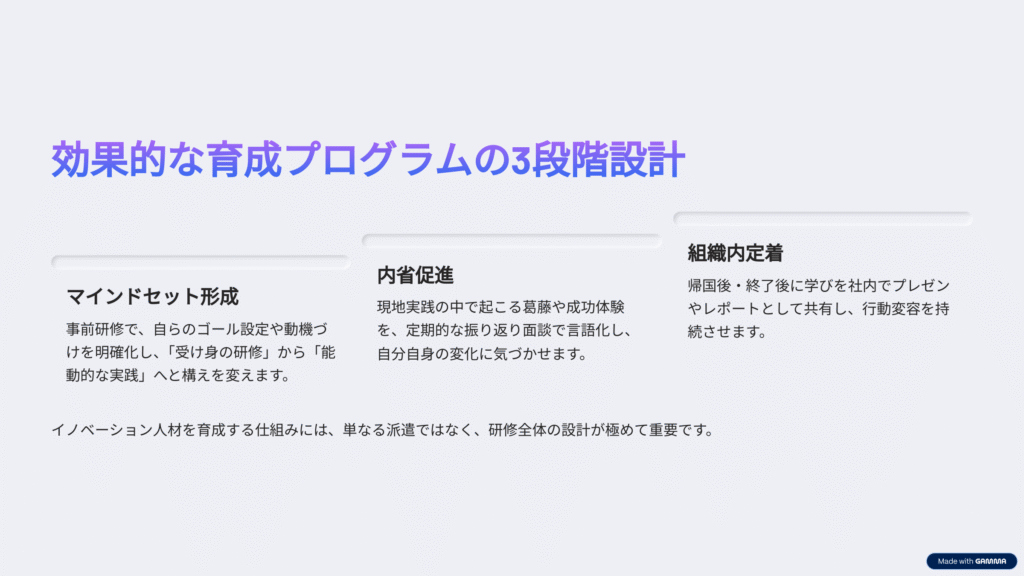

マインドセット・内省・定着──3段階設計で価値観が変わる

有効なイノベーション人材育成プログラムには、変容を支える設計があります。特に効果を高めるのが「マインドセット形成 → 内省促進 → 組織内定着」という3段階の構造です。

- マインドセット形成:事前研修で、自らのゴール設定や動機づけを明確化し、「受け身の研修」から「能動的な実践」へと構えを変える

- 内省促進:現地実践の中で起こる葛藤や成功体験を、定期的な振り返り面談で言語化し、自分自身の変化に気づかせる

- 組織内定着:帰国後・終了後に学びを社内でプレゼンやレポートとして共有し、行動変容を持続させる

このように、イノベーション人材を育成する仕組みには、単なる派遣ではなく、研修全体の設計が極めて重要です。

越境プログラムがもたらす“変容”──現場で起きた変化の事例

イノベーション人材育成プログラムにおいて、単なる派遣や経験にとどまらず、本質的な“変容”を引き起こすことができるかどうかは、実践環境の設計と支援体制にかかっています。ここでは、越境型の実践プログラムに参加した社員が、実際にどのような変化を遂げたのか、その共通するパターンを見ていきます。

異文化環境での挑戦が引き出した「自ら動く力」

ある参加者は、慣れない国で現地パートナーとの商談、販促戦略の立案、SNSマーケティングの運用といった多岐にわたる業務を任されました。明確なマニュアルも指示もない中、自ら課題を見つけ、仮説を立て、実行しながら成果を上げていく姿勢が自然と育まれていきました。

こうした状況では、「誰かの指示を待つ」のではなく、「自ら問い、動く」という行動が日常となります。これは、社内研修やOJTでは得にくい、実践型イノベーション人材育成ならではの変化です。

本社では見えなかった「顧客視点」「経営視点」が芽生える瞬間

越境の中で、実際に顧客と向き合い、現場の売上や成果に責任を持つという経験を通じて、参加者は“自分の仕事がどう価値を生むのか”を体感します。数値目標に追われるのではなく、「どうすれば顧客にとって意味のある提案になるか」を自ら考えるようになったという声も多く聞かれます。

また、少数精鋭のスタートアップ環境では、組織全体を見渡す視座が自然と求められるため、経営視点での判断や提案力も磨かれていきます。

現地での実践が社内に波及した“行動変容”の波

研修後、参加者が社内で行動や発言を変えたことによって、周囲の意識が変わるケースも珍しくありません。上司や同僚から「積極的に提案してくるようになった」「課題設定が的確になった」と評価されることで、当人の成長が組織全体に好影響を与えるのです。

このように、越境型のイノベーション人材育成プログラムは、単なる個人の学びを超えて、組織に新しい空気を吹き込む力を持っています。

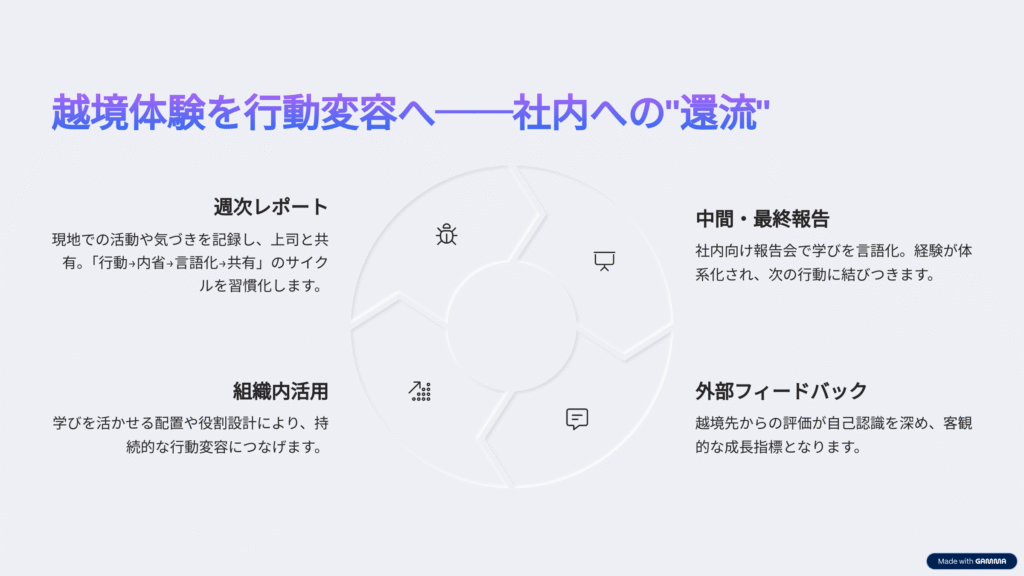

越境体験を行動変容へ──社内への“還流”を設計する

どれほど優れたイノベーション人材育成プログラムであっても、その学びが職場に還元されなければ、組織全体の変革にはつながりません。むしろ、育成効果を持続させるには、「研修後の設計」こそが最重要フェーズとなります。

研修中の週次レポートと上司との共有

越境型プログラムでは、現地での活動や気づきを週次レポートとして記録し、所属部門の上司にも定期的に共有する仕組みが効果を上げています。これは単なる報告ではなく、「現地での行動→内省→言語化→共有」というサイクルを習慣化するものです。

この継続的な可視化が、越境体験の価値を“気づきのままで終わらせない”ための土台となります。また、上司が成長のプロセスをリアルタイムで理解することで、帰任後の配置や役割設計にも連動させやすくなります。

中間報告・最終報告で得た気づきの可視化

プログラムの折り返し地点や終了時には、社内向けの報告会を実施し、参加者自身が体験から得た学びや変化を言語化します。これにより、本人の中で経験が体系化され、次の行動に結びつきやすくなります。

同時に、参加者の成長を部門長や経営陣が直接目にすることで、イノベーション人材育成プログラムの意義が組織全体で共有され、理解と支援が深まります。

受け入れ先からのフィードバックがもたらす影響

越境先の企業からは、参加者の貢献度や強み、課題に対する姿勢などについて詳細な評価フィードバックが寄せられます。これは本人の自己認識を深めるとともに、派遣元企業が従業員を“外の目”で客観的に評価する貴重な情報源になります。

こうした三者間のフィードバックループを通じて、実践の学びが帰属組織に還流され、持続的な行動変容へとつながっていくのです。

1ヶ月研修で得られるもの、3ヶ月研修で開花するもの──段階的成長のリアル

イノベーション人材育成プログラムを検討する際、しばしば議論になるのが「適切な研修期間」です。短期でも十分なのか、それとも中長期が必須なのか──答えは「目的によって異なる」です。本節では、1ヶ月と3ヶ月、それぞれのプログラムで見える成果と成長の違いについて整理します。

1ヶ月で得られる「違和感」と「外の視点」──気づきの種をまく

1ヶ月の越境研修でも、参加者は十分に価値ある経験を積むことができます。特に大きいのは、自分の常識が通用しない環境に身を置くことで生じる“違和感”です。言語、文化、ビジネス慣習、すべてが異なる状況下では、「なぜ自分はこう考えるのか」「なぜ相手はこう反応するのか」といった問いが自然と立ち上がります。

このフェーズでは、「外の視点」を獲得することが主な成果です。自分自身や自社の仕事を相対化して捉える力、既存のやり方への疑問、顧客や社会にとっての本質的な価値の再認識など、多くの“気づき”が芽生えます。

3ヶ月を超えて見える「自律性」と「挑戦の軸」──自ら問いを立て動き出す

3ヶ月以上の中長期プログラムでは、こうした気づきを「行動に変える力」まで育てることが可能です。初期段階で感じた違和感をもとに仮説を立て、現地での業務を通じて検証し、失敗を経て修正しながら成果を上げていく──このサイクルの中で、参加者は自らの判断で動く力を体得していきます。

また、試行錯誤を繰り返すことで、「自分はどのような課題に価値を感じ、どんな貢献ができるのか」という“挑戦の軸”も次第に明確になります。これは、イノベーション人材育成における核心的な成果のひとつです。

目的に応じた研修期間の設計──短期・中長期の最適な使い分けとは

短期研修(1ヶ月)は、若手社員の意識改革や越境体験の導入フェーズとして効果的です。現場の多忙さや予算制約がある企業でも導入しやすく、「まずは変化に触れる」ことに重きを置く場合に適しています。

一方で、組織を牽引する次世代リーダーや、将来の海外展開・事業創造を担う中核人材を育てるなら、3ヶ月以上の本格的な実践期間を検討すべきです。自己変容を引き出し、自律的に動ける人材へと進化させるには、一定の“時間の蓄積”が不可欠だからです。

イノベーション人材育成を成功させるための設計ポイント

効果的なイノベーション人材育成プログラムを実現するには、ただ社員を派遣するだけでは不十分です。育成対象の選定から越境先とのマッチング、プログラム期間中の支援体制、そして研修後の組織内での活用設計まで、全体を見通した設計が不可欠です。

育成対象と越境先の最適なマッチングとは

まず重要なのは、育成対象となる社員の経験・意欲・課題感を的確に把握し、それに合った越境先を選定することです。越境先の業務内容や事業フェーズ、文化的背景との相性によって、得られる学びや成長角度は大きく異なります。

実績あるプログラムでは、事前に派遣元企業・参加者・越境先の三者が面談を行い、目的と期待値のすり合わせを行います。これにより、越境先のスタートアップが“人を受け入れる”のではなく、“共に事業を前進させるパートナーとして迎える”関係が築かれるのです。

外部パートナーとの連携で実現する“挑戦の場”づくり

多くの企業が社内に閉じた研修だけで人材育成を試みがちですが、イノベーション人材には“異質なものとの接触”が不可欠です。そのため、スタートアップや社会課題に挑む現場との連携がカギとなります。

例えば、新興国のローカル市場で事業開発に関わったり、テクノロジーと社会課題を融合させたプロジェクトに参画したりすることで、社員は「解くべき問い」と「生み出すべき価値」に向き合う実戦機会を得ます。こうした場は、社内には存在しない“高温度の学び”をもたらします。

投資対効果を高めるには「帰国後の活用設計」がカギ

多くの企業で見落とされがちなのが、研修後の人材活用設計です。成長した社員が元の業務に戻り、経験を活かせず埋もれてしまう──これでは育成投資のリターンは最大化できません。

優れたイノベーション人材育成プログラムでは、研修後の配置転換、プロジェクトアサイン、組織内ピッチ機会などを通じて、学びを行動につなげる設計が行われています。また、参加者自身が組織内で“挑戦を伝播する存在”として機能するように位置づけることで、組織全体への波及効果も期待できます。

まとめ──イノベーション人材は“現場でしか育たない”

イノベーション人材育成プログラムが注目される背景には、これまでの社内教育や管理型人事だけでは変化に対応できないという、企業現場の切実な課題があります。変化の激しい市場環境において、自ら課題を発見し、他者と共創しながら新たな価値を創造する人材は、単なる「優秀な社員」を超えた“変革の起点”です。

こうした人材は、座学やOJTではなく、実際に予測不能な環境に飛び込み、思考の枠を揺さぶられ、失敗と試行錯誤を繰り返す中で育ちます。つまり、「現場で育つ」──それがイノベーション人材育成の原則です。

育成戦略は変化を恐れず“越境”することから始まる

今、求められているのは、育成対象となる社員ではなく、「育成の構え」そのものを変えることです。異文化環境への越境、本業の枠を超えた挑戦機会、組織外との接続──これらは決して特殊な育成手法ではなく、むしろ次世代の人材育成のスタンダードになるべき要素です。

企業にとって越境プログラムは、単なる研修ではありません。それは、自社の価値観・制度・文化に揺さぶりをかけ、組織そのものを進化させる“装置”であるとも言えます。

人材育成は、未来の競争力そのものである

経営環境が不確実であるほど、唯一コントロールできる資産は「人材」です。今後、企業が持続的に競争力を維持・強化していくためには、「人が変わる」ことを前提とした育成投資が欠かせません。

イノベーション人材育成プログラムは、そのための実践的なアプローチとして、多くの先進企業で導入が進んでいます。育成の“正解”が見えにくい時代だからこそ、実際に現場で挑戦し、価値を生み出す人材を育てる。その第一歩として、越境型の育成プログラムが果たす役割は、今後ますます重要になるはずです。